イスラエルとエルサレム

ウェストバンク(ヨルダン川西岸)の橋を渡った後、バスに乗り換えてイスラエル内を西に向かう。

イスラエルに入ったら、2,000年前のイエス・キリストの足跡を辿るために、彼が生まれた街ベツレヘムに行く事にする。

ここはウェストバンク自治区の中で、途中何度もパスポートチェックを受けなければ通れなかった。

キリストが生まれた ベツレヘム 聖生誕教会

クリスマスでは、キリストが馬小屋で生まれた有名なシーンが描かれる。ただその実物は、僕らが思い描く馬小屋のイメージとは違って、洞窟のような所に馬を引き留めておく場所だったそうだ。

2,000年前マリアが産気付いた時、近くの宿屋に入れてもらえないかと言うも、断られる。しょうがないので、馬を繋いでいた洞窟に匿わせてもらったというような事らしい。

その場所にある聖生誕教会は、確かに崖近くの洞窟がありそうな所に建っている。入り口は小さいが、中に入ってみると白く豪華な教会だった。なんとなく粗末な馬小屋を想像していたので、イメージとだいぶ違った。

教会内に入って、薄暗い所から地下への階段を下って、更に暗い一角にそれはあった。

星型の部分が、キリストが生まれた場所、いわゆる馬小屋の飼い葉桶があった所だそうな。

その上には星の装飾があり、東方の三博士が星に導かれてやってきたのを表している。

確かに厳かな感じはするし、周りにいる(キリスト教徒であろう)方々は神妙な顔をされているので、ちょっと襟を正したくなる。

ただそれくらいの感想で、ベツレヘムを去り、ついにエルサレムに向かう。

3つの聖なる場所エルサレム

エルサレムは、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教全ての聖地と呼ばれる。

エルサレムは古代より城壁に囲まれ、その内側1km四方の狭い旧市街の中に様々な歴史が詰まっている。

城壁から中に入る為、一番大きいダマスコ門(そう、僕らが来たダマスカスの方向を向いている)から旧市街に入城する、まさに城の中に入る感じだ。

この中に、ゴルゴダの丘と、嘆きの壁と、神殿の丘と、岩のドームが同居するのだ。

僕らは旧市街の端の方まで歩き、ヤッフォ門近くの粗末なドミトリーを見つけ、そこに宿を構えた。

城壁で囲まれたエルサレム旧市街は、東京ディズニーランドとシーを足したくらいの面積で、各宗教毎に住む所が区分けされている。ダマスカス門に近い所からイスラム教区、キリスト教区、ユダヤ教区、アルメリア教区となっている。

城壁の門は全部で8つある。ヘロデ門、ダマスコ門、ヤッフォ門、シオン門、ライオン門、糞門、新門と続き、メシアの再来まで開かずの扉、黄金門だ。それぞれに伝説がある。

三大宗教の聖地

エルサレムの中にある、3つの世界宗教、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の聖地を巡る

僕らが泊まったドミトリー近くのヤッフォ門から、迷路のようなエルサレム市街を歩き、突然広場のような開かれた場所に出る。そこが、嘆きの壁(西の壁)だ。

ユダヤ教の聖地: 嘆きの壁

ユダヤ教最大の聖地、嘆きの壁自身は、石が積み重なったただの高い石垣のようだ。だが、周りにいるユダヤ教徒の人たちの、この壁に向かって一心不乱に祈る姿を見ると、そのオーラに圧倒されなかなか近づけない。

キッパという黒い被り物を貸してくれるので、自分も壁手前まで、恐る恐る壁に近づく。みんな壁にお札や紙などを挟んでいる。日本でいうお賽銭とか御神籤のようなものか。

ここには超正統派(ウルトラ・オーソドックス)というユダヤの人たちが数多くいる。生まれた時から、もみあげを伸ばして長くカールさせ、黒い箱を頭につけるか、黒いシルクハットを被り、黒いスーツを着込む。そんな真っ黒な人達が、壁にキスしたり、頭を擦り付けんばかりに祈っている。その姿に圧倒され、異教徒は写真を撮ったり、紙を挟んだり、滅多な事はできない雰囲気だ。

なんだか知らないけどすごい。

イスラム教の聖地: 嘆きの壁の上 金色に光る岩のドーム

そして、その神殿の跡地に今建っているのは、なんとイスラムの黄金の岩のドームだ。これはイスラム教の始祖ムハンマドが、この神殿の(十戒の契約の箱が置かれた)岩から昇天したのに由来している。

この施設はイスラムの人たちの管理下だが、あくまで神聖な岩 (Foundation Stone) を祀った黄金のドームと呼ばれ、イスラム教の礼拝所ではないそうだ。ただこの場所は、隣にあるアル・アクサ・モスクを含め、イスラム教のメッカに次ぐ聖地とされている。

そして、そこからほど近く、イエス・キリストが十字架を背負ってゴルゴダの丘まで行った道、ヴィア・ドロローサがある。

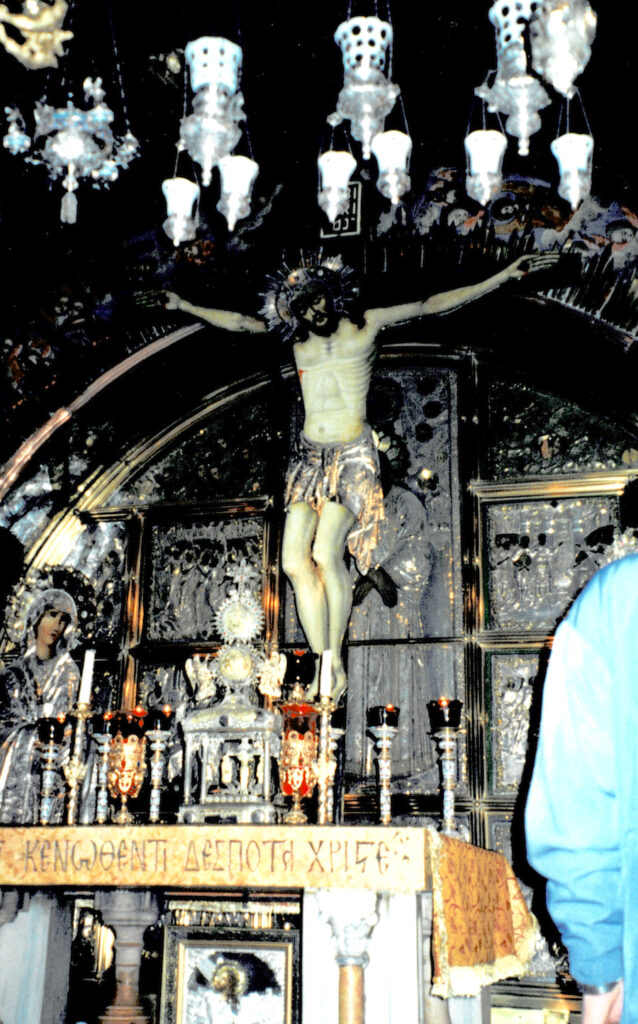

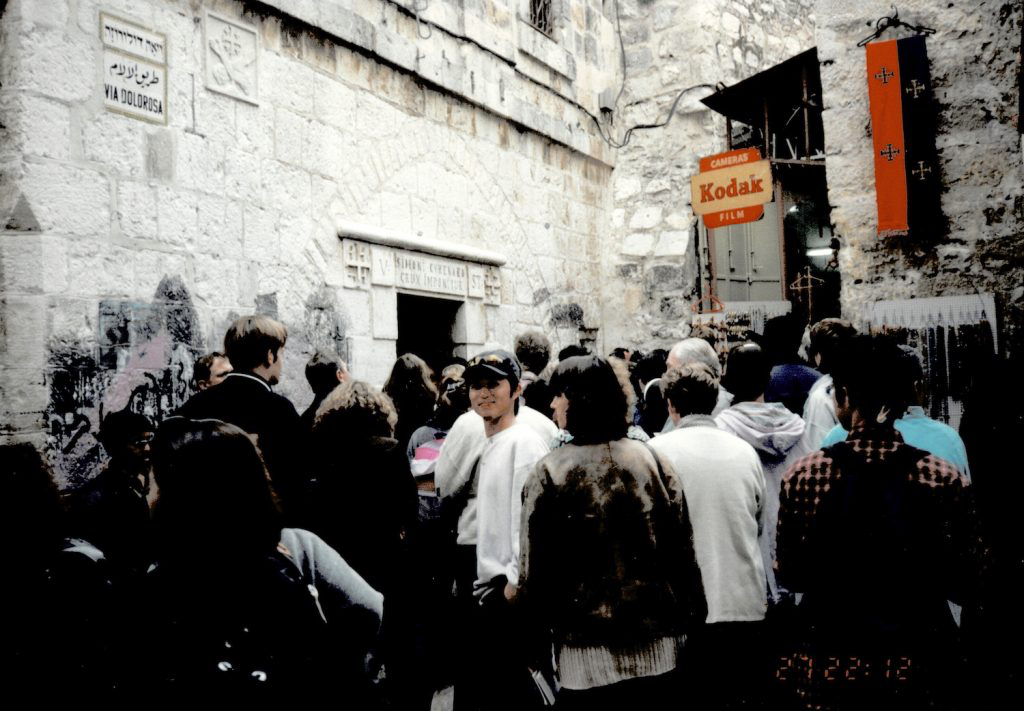

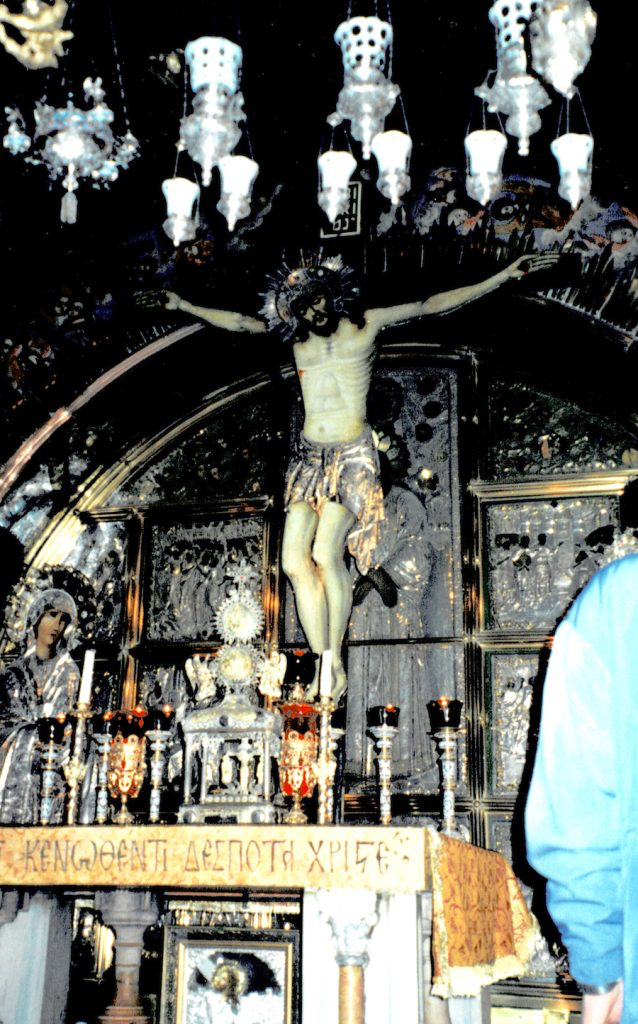

キリスト教の聖地:ゴルゴダの丘に至る道ヴィア・ドロローサ

ヴィア・ドロローサは苦難の道、という意味で、キリスト最後の13日の金曜日(諸説ある)をたどる道だ。旧市街の中に、IからXIVまでの14の駅(Station)があって、キリストが十字架を背負って歩いた時に起こった事がこと細かに残されている。

最後の晩餐の部屋: キリストが13人の使徒達と最後のディナーをとった言われる部屋は、シオン門近くの丘のダビデ王の墓の上にある。ダビンチの絵画に描かれる所よりも暗い感じもするが、当時はもうちょっと見晴らしが良かったんでしょう。

Via Dolorosa Stations I – XIV

I: キリストが裁判を受けた場所(提督ピラトの館近く)

II: 十字架を背負わされ、ピラトがこの人を見よ(エッケ・ホモ)と言った場所

III: 十字架を背負ったまま、1度目にこけた場所

IV: キリストが歩いて聖母マリアにあった所

V: シモンが十字架を肩代わりしてあげた場所

VI: キリストの顔を拭った布にその顔が写った場所、ヴェロニカとも呼ばれる

VII: 2度目にコケた場所

VIII: 婦人達に慰められた所

IX: 3度目に転けた場所

X – XIV: 聖墳墓教会の中。服を脱がされ(X)、十字架に架けられ(XI)、息を引き取る(XII)。その後マリアが亡骸を受け取り(XIII)、墓を作った場所(XIV、この聖墳墓教会)。

ゲッセマネの丘: キリストが、磔にされる運命を見通して、迷いながら歩いたオリーブ畑が広がる丘からの眺め。

エルサレム旧市街の日常

一通りの聖地を見てまわって、そこにいる人々のオーラに気圧され、正直疲れた。宿に帰って、イスラエル式の夕食をとろう!とするも、エルサレム旧市街は物価が高く、レストランには入れない。しかも夜は18時くらいにほとんどのお店は閉まっちゃう。

しょうがないので、ドミトリー宿の共同キッチンで、イスラエル風チキンのパスタを作る。ユダヤの人々は食べ物の戒律が厳しく、特別な殺し方をしたコッシャーと呼ばれる食材しか使わない。そんな食材を買ってきてナオトと二人で調理する。塩胡椒がなかったので少し味気ないが、疲れた体が元気になる。ビールでも飲みたい所だが、宗教のいろんな制約で飲む雰囲気でもないので我慢した。

エルサレムの狭い旧市街に3日程滞在したが、歩けば歩くほど興味深く、またそこにいる各宗派の人々の真剣な顔を見ると、無宗派な僕も胸がいっぱいになる。何故かこの1km四方の空間に、世界の重力が集中している気がする。

この旅では、ローマからエルサレムを目指し、遂にここに至ったけど、旅をすればするほど興味と謎が深まるばかり。キリストが歩んだ道はなぞってみましたが、その源流になっている旧約聖書の世界をもう少し探究してみたい。

その為に、エルサレムを出て、より古い旧約聖書の世界、南の塩の海(死海)に向かう事にする。

<< 4.ヨルダン に戻る

= 5. エルサレム =

6. 死海に向かう >>

Ken YOSHIDA 𠮷田 顕一 Ktrips代表

世界50カ国以上を旅し、時々旅行記を書いています。それ以外にもトライアスロン・レース、メイカー・フェア(モノ作り展示会)で世界中を回る。AmazonでKindleとペーパーバック書籍を出版 https://amzn.to/3VHiOGj