ふるさと納税ってなに?それおいしいの?

3行でまとめると

ふるさと納税のサマリ

- 地方と都市部の格差を埋めるという理念の元、この16年でふるさと納税は総額1兆円、利用者は1,000万人を超えた

- そのおかげで北海道や福岡県、宮崎県などは税収が500億円を超えたが、逆に東京都は2,000億円近く減収に

- 税収のうち、返礼品の費用は30%近く、地方自治体の収入は50%でしかないのが根本的な問題

どんな不満?

みんな何をブーブー言ってるの?

- ずるい

- 収入が多い人と少ない人で差がある、高額納税者ほど多くふるさと納税枠がある

- 現役世代と引退世代で、使えるタイミングの差があってずるい

- 制度がある以上使わないと損、けっきょく税金を使った無料の通販になっている

- ふるさとの為になっていない

- 自分の本当の故郷と関係ないところに納税できる

- 返礼品のみが注目され、その地方に関係ない返礼品で負担増になっている

- 居住地に納税しない事により、自分の地域は潤わない

- 過剰な競争

- 当初は返礼品目当てでは無かった

- 競争のため、返礼品率が高くなり過ぎる

- 購買サイトへの委託料が高額になり、費用率が高くなる

- サイト間でポイント還元の激化により費用が上がる

どんな仕組み?

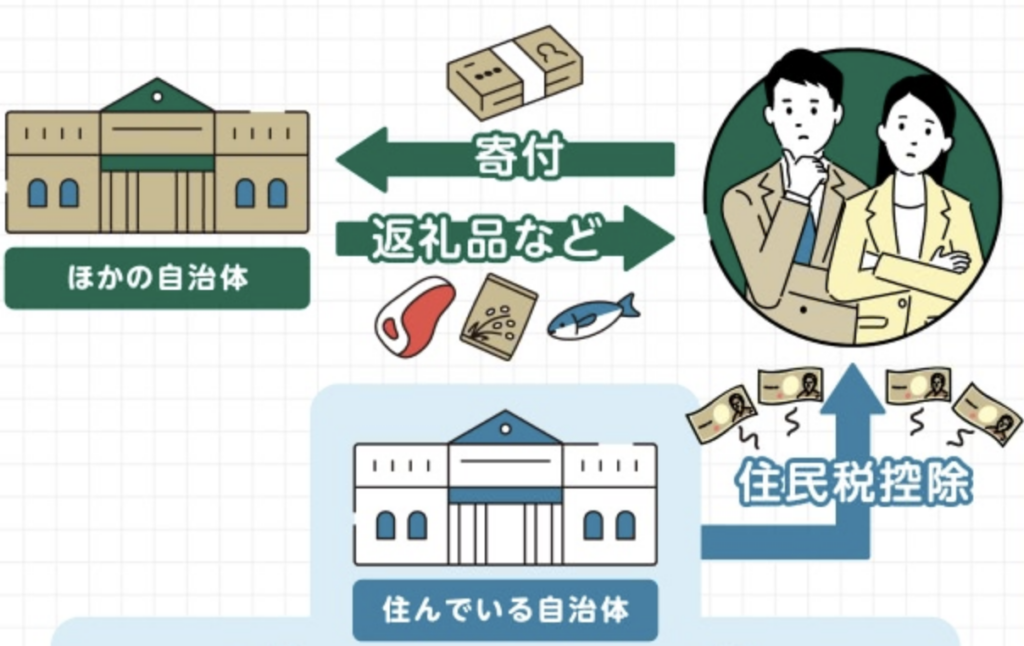

そもそものふるさと納税の仕組み

- 住んでいる自治体に払うはずの税金分(住民税と所得税の一部)が原資

- ふるさと納税サイトなどから、ほかの自治体に寄付する

- 各自治体が寄付額に応じた返礼品を用意、提供

- (ふるさと納税サイトなどがそれに応じたポイントを付与)

- ワンストップ納税や確定申告などにより、手数料2,000円を引いた分が住民税、所得税から控除

- (次年度から結果的に居住自治体への税金が減り、寄付した他自治体分の税収が増える)

ざっと概況

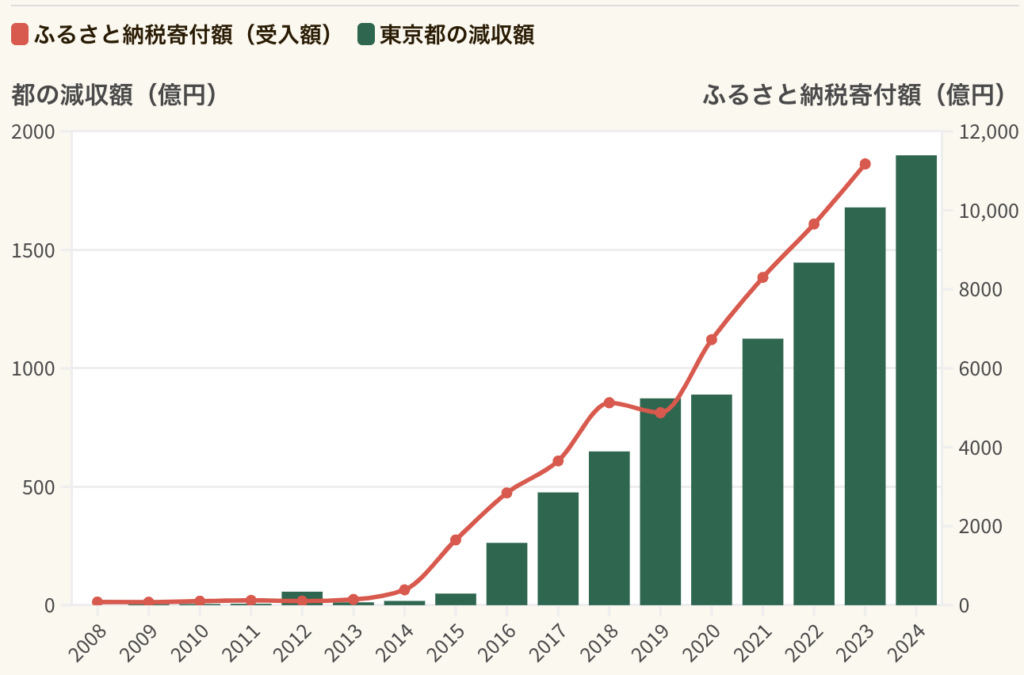

ふるさと納税の規模、そのインパクト

- ふるさと納税は、地方と都市部の税収の格差を埋めるために、総務省主導で2008年から始まって16年

- 当初は3万人の利用者 → 8年で300倍の1,000万人

- ふるさと納税(寄付額)80億 (2008) → 2,800億 (2016) → 6,700億 (2020) → 11,000億円 (2023)

- 東京都減収額 (2008) → 260億 (2016) → 890億 (2020) → 1,900億 (2024) 都民税760億

これまでの経緯

2008年から2025年までのふるさと納税の推移

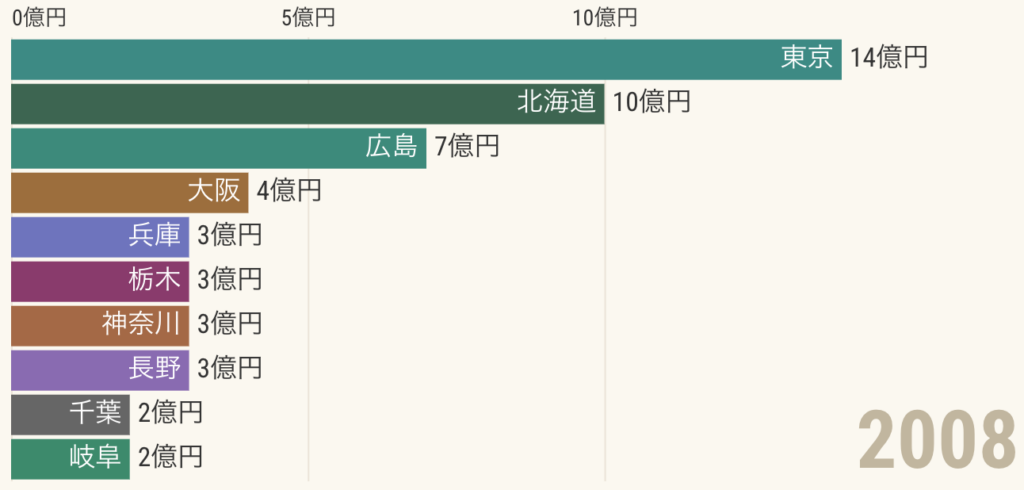

2008: 当初は80億円程度のふるさと納税

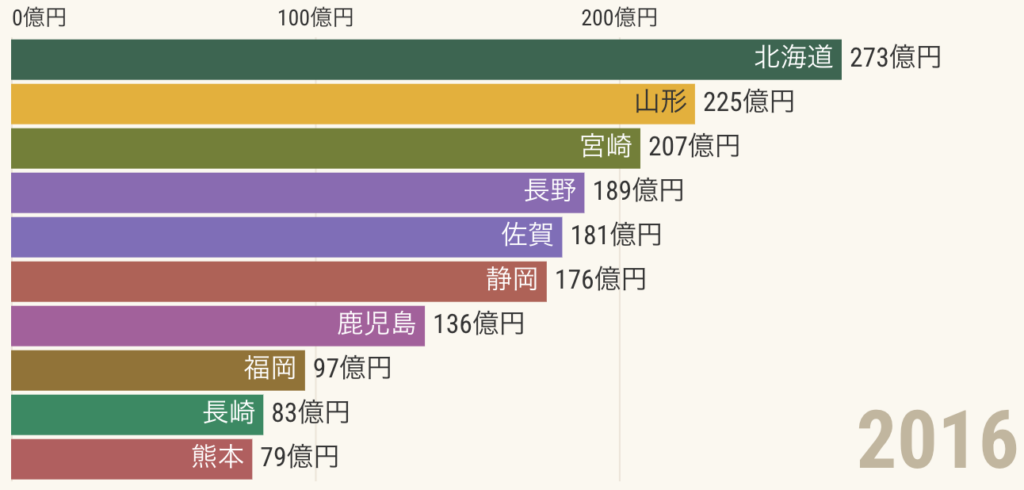

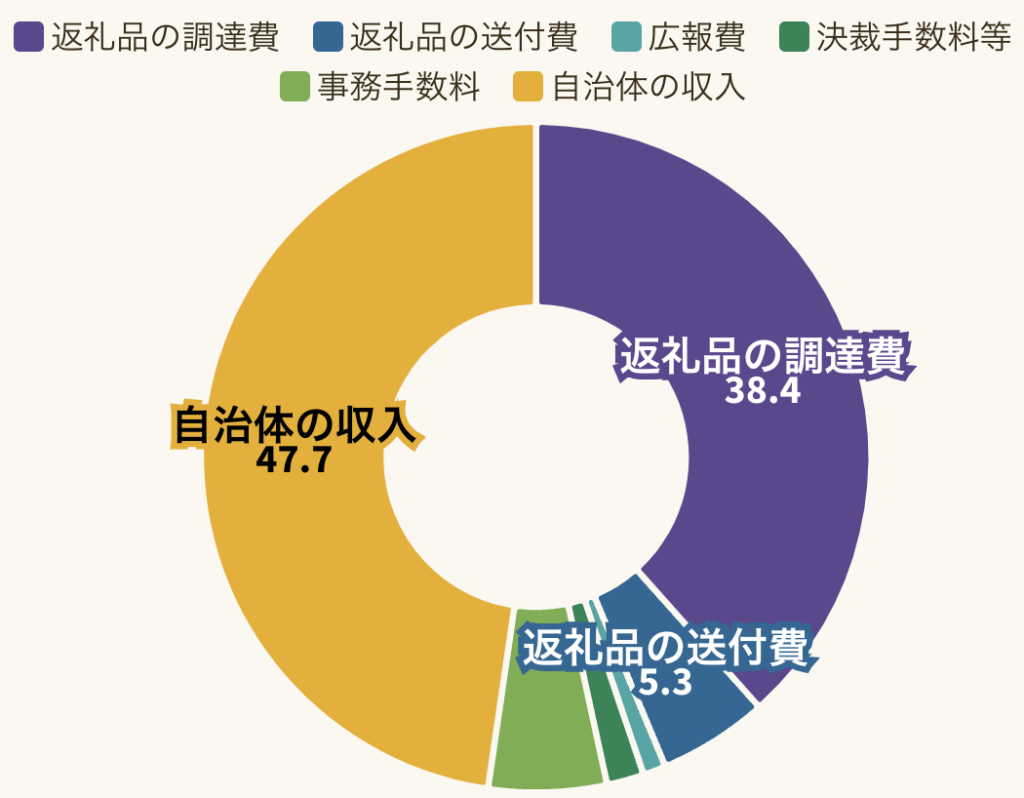

2016: ふるさと納税額 2,800億円

費用 38% 収入 47%

→ 2017: 返礼品額を30%以下に

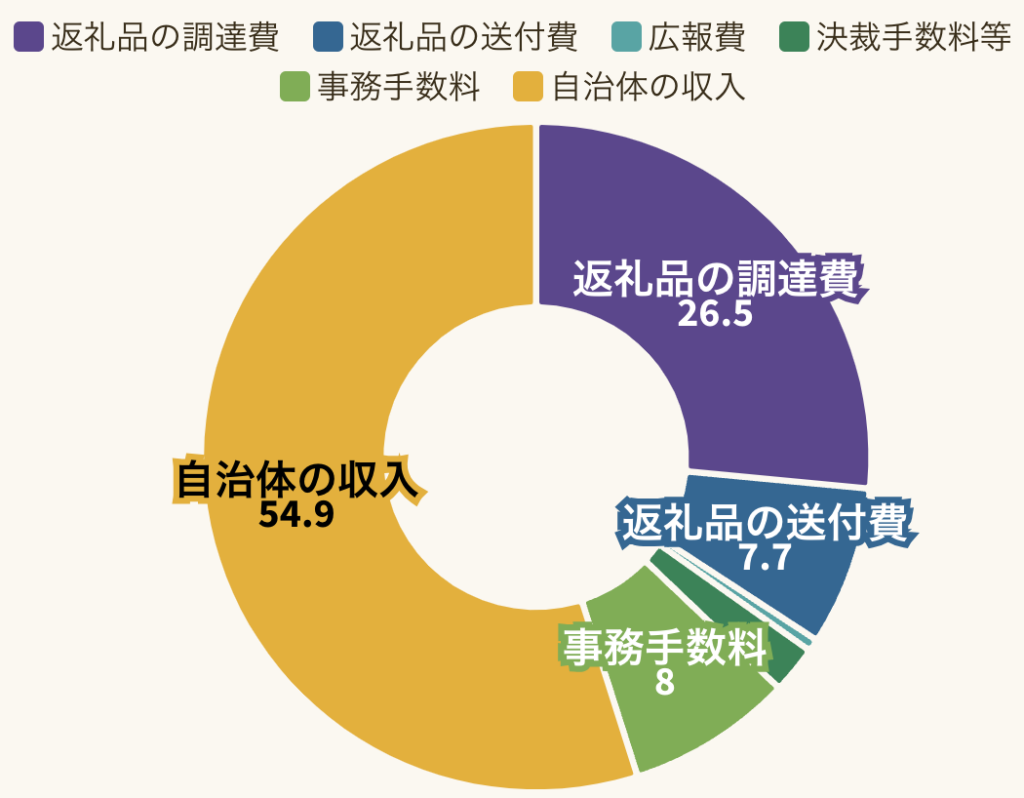

2020: ふるさと納税額 6,800億円

費用 26% 収入54%

→ 2023: 寄付額の経費率を50%以下に

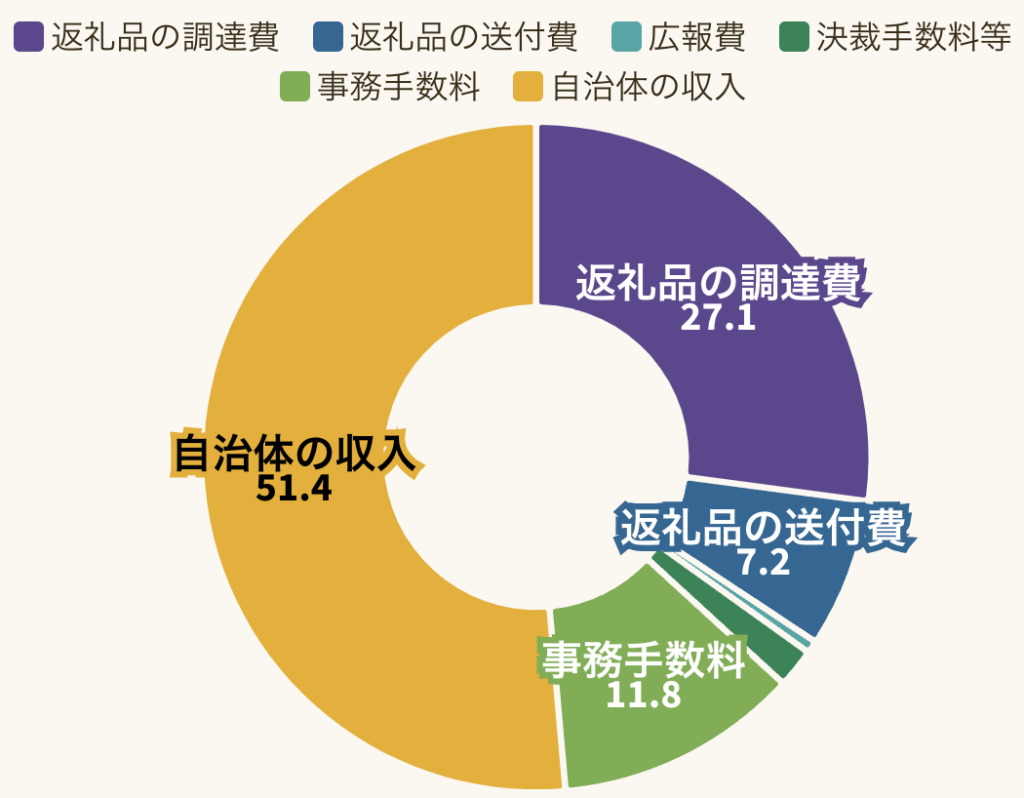

2023: ふるさと納税額が1兆円(11,000億円)を超える

費用 27% 収入 51%

→ 2025: ポイント制度の廃止予定

思うところ

個人の意見であり当該団体、仕組みとは無関係です!

- 昔は居住地にしか納税できなかったところ、それが可能となっているので、理念に基づいて好きな市区町村に税金を寄付すればいいと思う

- やる人とやらない人(またはその額の多少)で不公平感があるのは、その制度の問題なので、それを言ってもしょうがない

- 税収が増えている市区町村、ふるさと納税サイト、その中間業者等にすでに権益があるのだろうが、今からでも返礼品を無くして、寄付したい人が寄付する仕組みにすればいいと思う